週刊 ハニー社長の生成AI研究日誌

生成AI,ChatGPT

2025.10.02

くら寿司、回転レーン×AI活用で笑顔を引き出す新サービス「スマイルチャレンジ」を導入開始

くら寿司、回転レーン×AI活用で笑顔を引き出す新サービス「スマイルチャレンジ」を導入開始

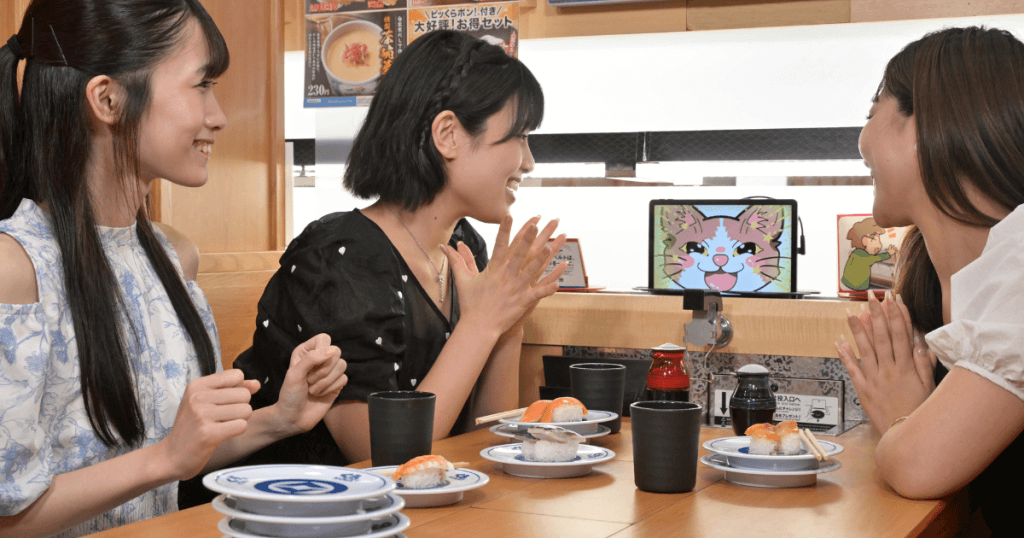

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社は、2025年9月22日(月)より、業界初の回転レーンを活用した新サービス「スマイルチャレンジ」を、大阪・関西万博店をはじめ東京・神奈川・大阪の一部店舗に導入しました。

今回導入される新サービスでは、お寿司が流れる回転レーン上に「にゃーん」という鳴き声とともに泣いている猫の顔が表示されたモニターが流れてきます。

その画面に向けて笑顔を向けるとAIが笑顔を判定し、その度合いに合わせて猫も笑顔になります。猫が笑顔になると特典を獲得できるチャンスを得ます。回転寿司ならではの「目の前を通り過ぎる間に」という、ドキドキ感も楽しめることが特徴です。

くら寿司は、本サービスを通じて家族や友人同士で楽しい会話とともに一緒に盛り上がることはもちろん、一人での来店でも思わず笑顔になれる仕掛けとすることで、くら寿司での食事体験が、より笑顔を共有できる空間へと広がるようなサービスを目指します。

出典:くら寿司

DX学校神戸校講師として

くら寿司の「スマイルチャレンジ」は、AIがお客様の笑顔を判定し、回転レーンで特典を獲得できる業界初のサービスです。これは「笑う」ことを楽しみに変え、記憶に残る食体験を提供することで、お客様体験(CX)価値を向上させるDX事例です。

非日常的なエンターテイメント性がリピート来店を促し、収益に貢献しますね。

生成AI体験講座 企業内研修として3名以上で随時受付中です。お気軽にご連絡ください。

https://dx-kobe.jp/contact/

DX学校神戸校(IT診断導入士)

埴岡

2025.09.22

AI法全面施行、中小企業は「知らなかった」では済まされない

AI法全面施行、

中小企業は「知らなかった」では済まされない

2025年6月4日に公布された「AI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)」が、9月1日より全面施行されました。これにより国の司令塔として「AI戦略本部」も設置され、日本はAI活用を国策として一気に加速させます。

一見すると大企業や研究機関向けの法律のように見えるかもしれません。

しかし、中小企業経営者の皆さん、これは「遠い世界の話」ではありません。

中小企業が直面する現実

取引先からの要求

大手企業はサプライチェーン全体にAIリスク管理を求めるようになります。「説明責任」「安全性」「透明性」を満たしていないと、取引停止や選定から外される可能性が高まります。

顧客からの信頼問題

AIを使ったサービスや商品を提供する場合、「誤情報」「著作権リスク」「個人情報漏洩」への配慮が必須です。対応を怠れば、SNSで一瞬にして信頼を失います。

従業員の働き方との衝突

生成AIを導入しても、リスクに関する社内ルールがなければ混乱を招きます。例えば「AIで作った提案書は顧客にそのまま出してよいのか?」という実務的な疑問すら放置できません。

古い成功体験からの脱却を迫られる

中小企業はこれまで「スピード優先・柔軟な経営」で生き抜いてきました。

しかしAI時代においては、スピードの裏に潜むリスクをコントロールできる会社だけが生き残るのです。

つまり、「昔は大丈夫だった」は通用しません。

これからは「ルールを理解し、リスクを抑えつつスピードを出す」ことが新たな経営センスとなります。

経営者に求められる一歩

- AI活用の社内ルールを整備すること

- 取引先からの質問に即答できる体制を作ること

- 社員が安心してAIを使える教育を行うこと

これらを「小さな一歩」として始めなければ、気付いた時には市場から取り残されます。

DX学校神戸校講師として

AI法は「規制」ではなく「チャンス」と捉えるべきです。

なぜなら、法の理念は「人間中心で安心できるAI活用」を推進することにあります。

中小企業こそ、早い段階でこの流れに適応し、取引先や顧客から「安心して任せられる企業」と評価されるべきです。

そのために、経営者自らが古い成功体験にしがみつかず、勇気を持って変革へ舵を切ることを強くおススメします。

DX学校神戸校(IT診断導入士)

埴岡

2025.09.16

検索の未来が到来。Google「AIモード」は"ググる"をどう変えるのか?

検索の未来が到来。

Google「AIモード」は"ググる"をどう変えるのか?

Googleは、検索サービスにおける「AIモード」の日本語版提供を2025年9月9日より順次開始しました。

この機能は、複雑な質問に対してAIがわかりやすく包括的な回答を瞬時に生成し、さらに深掘りするためのウェブリンクも提示することを目的としています。

<AIモードの概要と特徴>

提供開始日と対象言語 「AIモード」は、2025年9月9日から日本語での提供が始まりました。日本語のほか、インドネシア語、韓国語、ヒンディー語、ポルトガル語(ブラジル)でも順次利用可能になります。英語版は5月に米国で先行して提供されていました。

<機能と利点>

「AIモード」は、Googleが開発したAIモデル「Gemini 2.5」のカスタムバージョンを利用しており、従来は複数回の検索が必要だったような、長く複雑な質問に対しても一度の検索で回答を生成できます。

特に、以下のような複雑なタスクで役立つとされています。

探索的な質問

地域のおすすめを探す

旅行の計画を立てる

<複雑な手順を理解する>

実際に、「AIモード」の初期のユーザーは、従来の検索クエリの2倍から3倍の長さの質問をしていたことが分かっています。例えば、「京都駅出発で6泊7日の旅行プランを立てて。伝統工芸や歴史的な場所を巡るプランで、ディナーのおすすめも入れて」といった長文の問いにも対応可能です。

また、質問を複数のサブトピックに分解して関連性の高いコンテンツを探す「クエリファンアウト技術」を活用しており、「10月に行くとしたら、この地域の近くで開催予定のお祭りはある?」といった追加の質問で情報を深掘りすることも可能です。

VP of Product, Google Search Robby Stein氏は、「AIモード」が非常に複雑で多面的な質問に対して瞬時にわかりやすい包括的な回答を生成する体験を提供すると述べています。

<利用方法と対応プラットフォーム>

「AIモード」は、Google検索の結果ページに表示される「AIモード」タブから利用できます。PCとモバイルのブラウザ、およびAndroidとiOSのGoogleアプリで利用可能です。

マルチモーダル機能 テキスト入力だけでなく、音声やカメラを使った質問にも対応しています。

例えば、スペイン語のメニューの写真を撮り、「このメニューが何かわからないんだけど、どれがベジタリアン向けか教えて」と尋ねると、ベジタリアンでも食べられるメニューの内容を回答するといった使い方ができます。

<背景と今後の展望>

Googleは、近年、OpenAIの「ChatGPT」やPerplexity AIなどのAI検索サービスの台頭により競争が激化する中で、主力事業である検索サービスでのAI対応を加速する狙いがあります。

「AIモード」は、Googleの品質およびランキングシステムに基づいており、事実性を向上させるための新しいアプローチを採用しています。可能な限りAIによる回答を表示することを目指しますが、信頼性が低いと判断される場合には、ウェブ検索の結果が表示される設計になっています。

将来的には、ショッピング関連の機能も強化されることが予想されており、対話型AIによる商品検索結果のパーソナライズ化や、自分自身の写真をアップロードしてオンライン上の画像とコラージュする仮想試着体験機能、新しいエージェント型チェックアウト機能などが開発中です。

また、欲しい商品の価格が変動した際に通知を受け取り、「Google Pay」で購入できる仕組みも提供される可能性があります。

DX学校神戸校 講師として

Google検索に『AIモード』が搭載されたことは、情報探索のあり方を大きく変える出来事です。これまで“検索キーワードをどう工夫するか”が重要でしたが、これからは“自分の考えや要望をそのまま文章にして伝える”ことが主流になります。中小企業の経営者にとっては、商品調査や業界動向の把握、出張や研修の計画立案などにかかる時間を大幅に短縮できる可能性があります。

ただし注意すべきは、AIが提示する情報を“鵜呑み”にするのではなく、経営判断に活かすための材料として活用する姿勢です。古い成功体験にとらわれず、新しいツールをどう自社の成長に結びつけるかが問われています。今こそ経営者自身が学び、実践し、AIを使いこなす姿勢が必要です。

DX学校神戸校(IT診断導入士)

埴岡

2025.09.10

経営者の生成AI活用が遅れる日本の中小企業、従業員の不安顕著に

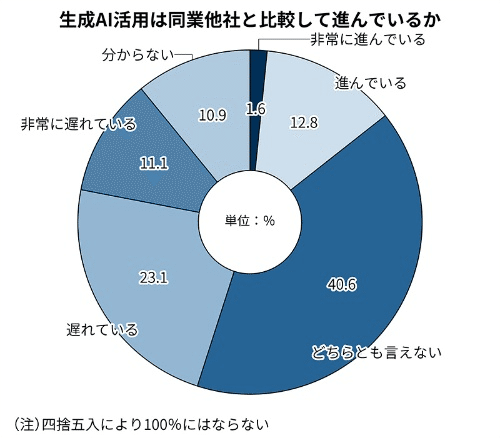

日経BPが2025年7月に実施した調査(1450人対象)によると、**勤務先の生成AI活用が「非常に進んでいる/進んでいる」と答えた従業員はわずか14.4%**にとどまった。これに対し、「遅れている/非常に遅れている」との回答は34.1%に上り、日本企業のAI活用の停滞感が浮き彫りとなった。

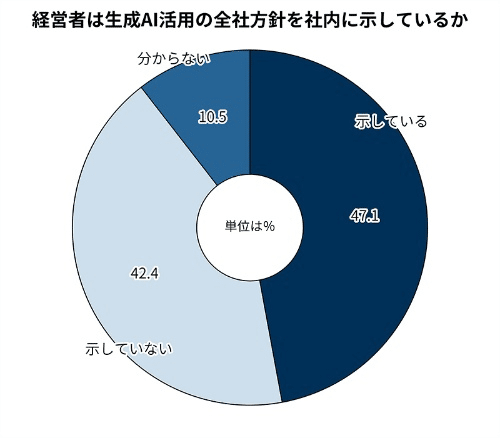

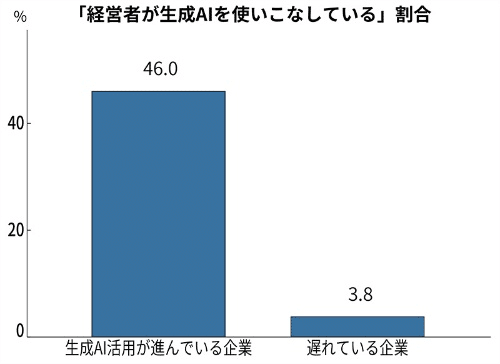

特に注目すべきは、経営者の関わり方だ。生成AI活用が「進んでいる」と評価された企業では、46.0%の従業員が「経営者が生成AIを使いこなしている」と回答。一方で「遅れている」企業ではその割合がわずか3.8%にとどまった。また、進んでいる企業の82.0%が「経営者がAI活用の全社方針を示している」と答えたのに対し、遅れている企業では29.3%に過ぎなかった。

さらに、従業員へのAI教育の有無も大きな差を生んでいる。進んでいる企業ほど、全社員を対象とした研修や実践機会を設けており、これが社内のAI文化形成につながっていると考えられる。

中小企業への影響と課題

中小企業にとって、この調査結果は見逃せない。これまでの「経験と勘」に基づく経営スタイルや、属人的な業務遂行は限界に近づいている。特に 「経営者が自ら生成AIを使いこなす姿勢」 が、組織全体の速度を左右することがデータで示された形だ。

小規模組織だからこそ、経営者が旗振り役となりAI活用の方向性を示すことで、従業員の不安を払拭し、競争優位を築ける。逆に、過去の成功体験に依存して「今まで通り」で進めば、取り残されるリスクは高い。

DX学校神戸校講師として

「経営者がAIに触れずに『社員だけやりなさい』では、中小企業は前に進みません。経営者自らがまず小さく生成AIを使い、全社に方針を示すことが、時代を生き抜く第一歩です。古い成功体験からの脱却こそが、中小企業の未来を拓きます。」

DX学校神戸校(IT診断導入士)

埴岡

2025.09.01

GPT-5正式リリース ― 博士号レベルの知能が中小企業の隣に座る日

OpenAIは2025年8月6日、次世代AIモデル「GPT-5」を正式発表。翌7日午前10時(太平洋時間)よりChatGPT、API、そしてGitHub Models Playgroundでの提供を開始しました。

サム・アルトマンCEOは「博士号レベルの知能に到達した」と述べ、これまでのAIモデルを大きく超える性能を強調しています。GPT-5はコーディング、数学、執筆といった高度領域で最先端の成果を示し、人間の知的パートナーとしての存在感を一層強めました。

中小企業に迫る変化

従業員20名以下の中小企業にとって、これは遠い世界の話ではありません。むしろ、**限られた人材と時間を補う「参謀役」**として、GPT-5は経営の現場に直結する力を持っています。

-

バックオフィス業務の自動化

見積もり・契約書・請求書など、これまで数時間を要した業務が数分で完成。人手不足の現場に余力を生み出す。 -

経営判断の高度化

売上・原価・在庫データを瞬時に分析し、複数のシナリオを提示。これまで「勘と経験」で決めていた経営スタイルをデータドリブンへ転換。 -

新規事業・市場開拓の壁打ち役

これまでは相談相手がいなかった経営者の孤独な時間に、「知識ある頭脳」が常に伴走する。

古い成功体験の終焉

かつての成功パターン――「経験豊富な勘」「長年の付き合い」「地域の常識」――は、今や市場の変化に追いつけなくなっています。

AI時代に必要なのは、“過去の勝ち筋を繰り返す経営”から“未来を共に描く経営”へのシフトです。

GPT-5は、そのための道具であり、時に経営者自身を問い直す存在にもなるでしょう。

経営者へ・・・

博士号レベルの知能が、いま、あなたの隣に座りました。

あなたはそれを「関係ない」と横を向きますか?

それとも「新しい経営のスタンダードを創る力」として迎え入れますか?

数年後の差は、この選択から始まります。

DX学校神戸校(IT診断導入士)

埴岡